Kürzlich konnte man den Eindruck gewinnen, der seit Jahren heftig kriselnde Journalismus habe endlich das Tunnelende erreicht.

Von Franco Zotta

Die britische Tageszeitung Guardian verdient wieder Geld. Und der als Newsletterschreiber bekannt gewordene Ex-Spiegel– und Ex-Handelsblatt-Journalist Gabor Steingart hat die Gründung des Verlags Media Pioneer Publishing verkündet, wo mit neuem privatwirtschaftlichem Geschäftsmodell Qualitätsjournalismus (mit dem Motto: „100 Prozent Journalismus. Keine Märchen“) finanziert werden soll. Ist das das lang ersehnte Licht am Ende eines langen, langen Medienkrisentunnels, wie die Süddeutsche Zeitung titelt?

Schön wär’s. Doch wenig spricht dafür. Betrachten wir zunächst genauer den Guardian.

Dass die Zeitung überhaupt bis zum vermeintlichen Tunnelausgang kriechen konnte, liegt daran, dass sie keinem Verlag gehört, sondern einer Stiftung. Und vor allem dieser medienuntypischen Konstruktion ist es geschuldet, dass der Guardian nicht, nach allen Regeln des Marktes, längst eingestellt wurde: Der Scott Trust hat zwanzig (!) Jahre lang die Verluste ausgeglichen, die die Zeitung seit 1998 erwirtschaftet hat.

Wir reden dabei mitnichten von Peanuts: Wie an anderer Stelle schon erläutert, hat der Guardian allein im Zeitraum 2011-2017 Verluste in der Größenordnung von annähernd 600 Millionen Pfund angehäuft. Und auch wenn der Guardian den jüngsten Eintritt in die Gewinnzone stolz mit seiner nunmehr angeblich aufgehenden Digitalstrategie begründet: So ganz ohne Effekt auf die Gewinn- und Verlustrechnung dürfte es wohl nicht geblieben sein, dass die Zeitung allein in den vergangenen drei Jahren 400 Mitarbeitern gekündigt hat. Im Guardian-Artikel liest man davon freilich nichts. Wenn Journalisten über ihr eigenes Geschäft schreiben, ist es mit der Detailtreue meist nicht so weit her. Immerhin: Andere gucken noch genauer hin und reden nicht nur über digitale Erfolgsstrategien.

Und wieder andere gucken nicht nur auf den Guardian, sondern auf die gesamte britische Tageszeitungslandschaft. Der folgende, im Februar 2019 veröffentlichte und von Frances Cairncross verfasste Report stellt fest:

- „the number of full-time frontline journalists in the UK industry has dropped from an estimated 23,000 in 2007, to 17,000 today, and the numbers are still swiftly declining.“

- „sales of both national and local printed papers have plunged: they fell by roughly half between 2007 and 2017 and are still dropping. In addition, print advertising revenues, which used to carry much of the cost of producing news, have fallen even faster, declining in a decade by 69%.“

Laut des Cairncross-Reports (S. 26) hat keine Zeitung in UK so viel Printauflage verloren im Zeitraum 2008-2018 wie der Guardian (-60 Prozent). Mit seinem kostenlosen digitalen Angebot erreicht der Guardian nunmehr gerade mal 15 Prozent der Erwachsenen in Großbritannien (S. 27). Sehr zugespitzt formuliert: Der Guardian hat sich erfolgreich in die Gewinnzone gekündigt, mutiert zu einer Tageszeitung mit Sinkflugauflage und erreicht online neun von zehn Lesern in Großbritannien nicht, obwohl sie dort ihre Artikel sogar verschenkt. (Man sollte allerdings erwähnen, dass natürlich der Global Reach größer geworden ist im Internet).

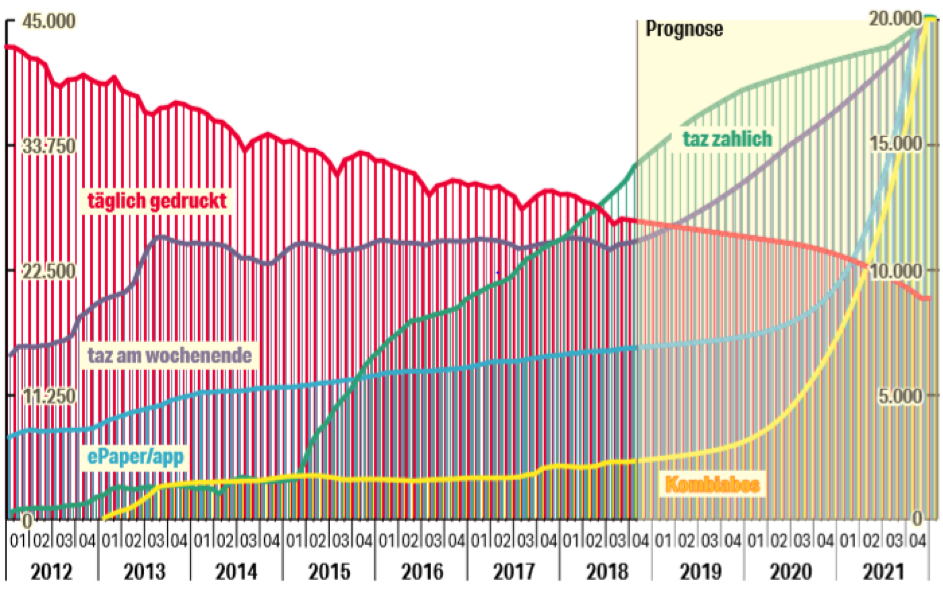

Diese Tendenz, die Selbstrettung mit einer Form von medialer Verzwergung zu bezahlen, lässt sich auch gut bei der genossenschaftlich organisierten Berliner taz zeigen. In einer Genossenschaftsinfo von 2018 findet sich eine bezeichnende Grafik dazu:

Seit 2012 fällt die gedruckte taz-Auflage stärker ab als die Digitalabokurve steigt. Erschwerend kommt hinzu, dass die sinkenden Printabos aber de facto die Zeitung noch immer finanzieren, weil das Printabo doppelt so teuer ist wie sein digitales Pendant. Guardian-mäßig ehrlich wird die taz-Grafik ab dem Jahr 2019. Alle bis dahin eher vor sich hin dümpelnden Einnahmequellen – Magic! Voodoo! – explodieren geradezu und verdichten sich zu einer übermorgen-wird-alles-gut-Illusion. Die Wahrheit ist: Hätte die taz nicht, ebenso wie der Guardian, eine ganz andere Finanzierungsquelle als den Markt – was dem Guardian der Scott Trust ist, ist der taz die äußerst spendierfreudige, inzwischen 19.000-köpfige Genossenschaft – hätte es sich längst schon ausgetazzt. Die Genossenschaft spendierte jüngst gar einen Millionenkredit, damit sich die taz künftig in Form von Einnahmen aus Immobilienvermietung eine weitere Einnahmequelle erschließen kann.

Diese Beispiele zeigen: Von einem klassischem Geschäftsmodell ist die disruptiv zerlegte Verlagswelt nach wie vor weit entfernt. Das Wall Street Journal hat unlängst am Beispiel der Regionalzeitungen für die USA aufgeschrieben, wie weit :

Tenor des mit vielen ernüchternden Zahlen und Grafiken unterfütterten Beitrags in vier Schlaglichtern:

- „Nearly 1,800 newspapers closed between 2004 and 2018, leaving 200 counties with no newspaper and roughly half the counties in the country with only one“.

- “It’s hard to see a future where newspapers persist,” said Nicco Mele, director of the Harvard’s Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy, who predicts that half of the surviving newspapers will be gone by 2021.

- With print advertising revenue hammered, online ad sales had seemed like the answer. But online ads fetch a mere fraction of the price of print ads. As a result, digital ad sales didn’t come close to offsetting what was being lost in print.

- (Only) Three large national papers have had some success, attracting more subscribers to their digital product than their print paper. (…) The New York Times converts 3.6% of its readers and the Wall Street Journal 4.5%, while Gannett, which has a big audience across its local papers, is especially inefficient, converting just 0.4% of its digital audience into paying subscribers.”

Der eingangs erwähnte Tunnel ist also noch sehr sehr dunkel und sehr sehr lang. Und das Licht an seinem Ende gleicht eher dem Popo eines ziemlich ermatteten Glühwürmchens.

Umso erstaunlicher deshalb die jüngste Ankündigung von Gabor S., er habe nun den Steingart der Weisen gefunden. Es lohnt sich wirklich, das Businesskonzept hinter der von Steingart angekündigten Gründung des Verlags Media Pioneer Publishing gegen den Strich zu lesen. Es lautet: 10 Prozent der benötigten Einnahmen sollen von jenen 100.000 Abonnenten des bislang kostenlos erhältlichen Morning-Briefing kommen. Weitere 36 Prozent schießt der Springer Verlag als Anteilseigner zu. Die restlichen 54 Prozent steuern Gabor Steingart und das Management selbst bei. Wenn man zudem liest, was der Verlag als Erstes stemmen will – den vermutlich millionenschweren Bau der „Pionier One“, einem 40 Meter langen Medienschiff mit Elektroantrieb inklusive Newsroom, Tonstudio und über 200 Quadratmeter großem Veranstaltungsbereich, mit dem das journalistische Start Up ab 2020 dann täglich auf der Spree vor dem Berliner Regierungsviertel kreuzt – dann ahnt man: Steingarts Verlag braucht im Grunde keine Leser mehr. Es braucht stattdessen „Clubmitglieder“, die sich mit viel Geld und viel Eigeninteressen im Handgepäck an Bord begeben, um dort im Veranstaltungsbereich, der von einer ehemaligen Boston Consulting-Mitarbeiterin geleitet wird, auf jene Mächtigen zu treffen, die die vor dem Regierungsviertel cruisende Pionier One ebendort einsammelt.

In Steingarts Geschäftsmodell wird der kostspielige und derzeit marktförmig kaum mehr rezufinanzierende Journalismus letztlich ersetzt durch das Konzept „Influencertum“. Wenn man einen politisch gut vernetzten Kapitän an Bord weiß, der mit Hilfe einer Handvoll namhafter Matrosen gewährleistet, dass man an Deck bei einem Piccolo der Kanzlerin und ihrer Crew seine Anliegen vortragen kann, dann lohnt sich die Clubmitgliedschaft allemal: win-win. Für den Journalismus an Bord aber dürften angesichts der beträchtlichen Unabhängigkeits- und Reputationsrisiken die lose-lose-Anteile überwiegen. Während auf dem Newsroom-Deck ein bisschen Journalismus aufgeführt wird, entfaltet sich im Maschinenraum der diskrete Charme dieses Influencer-Businessmodells, das notdürftig, aber wortreich von einem journalistischen Deckmantel camoufliert wird. Das eigentliche Journalismusmärchen steckt bereits im Slogan der Pionier One selbst: „100 Prozent Journalismus. Keine Märchen.“

Man muss sich vermutlich keine Sorgen um Media Pionier Publishing machen, das Konzept könnte aufgehen. Als Blaupause für die Zukunft des Qualitätsjournalismus freilich taugt es nicht, im Gegenteil. Wenn Journalismus künftig nur dadurch noch zu finanzieren ist, dass er sich auf schlüpfrigen Untergrund begibt und mindestens ambivalente Modelle monetarisiert, dann droht als Kollateralschaden ein irreparabler, nachhaltiger Glaubwürdigkeitsverlust für den Berufsstand.

Aber wer könnte die Verlage nicht verstehen, die in diesen Tagen aus der Not, kein tragfähiges Finanzierungskonzept mehr zu haben, die Tugend machen, dann müsse eben alles ganz neu gedacht werden im Journalismus. Wohin dieses Denken tendiert, konnte man unlängst einem Beitrag der sueddeutsche.de-Chefredakteurin Julia Bönisch entnehmen. Im DJV-Magazin journalist verkündete sie:

„Es geht vielmehr darum, die Grenzen zwischen Redaktion, Verlag, IT und dem Produktmanagement aufzuheben, projektbezogene Teams aufzubauen und zu coachen, unterschiedliche Disziplinen und Kompetenzen an einen Tisch zu bringen und sie gemeinsam an Inhalten und ihrer Präsentation feilen zu lassen. Denn lässt man Journalisten allein darüber bestimmen, welche Inhalte sie wie veröffentlichen wollen, spielen Interessen von Leserinnen und Lesern, Nutzerinnen und Nutzern – oder gar der Anzeigenkunden („Um Himmels Willen, müssen wir etwa Geld verdienen?“) – manchmal eine untergeordnete Rolle. Und dann kommt dabei heraus, was wir in der ganzen Branche beobachten: sich selbst verwirklichende Journalisten, aber sinkende Auflagen und sinkende Einnahmen.“

Woraus Bönisch folgert:

„Wir müssen uns von gewohnten Hierarchien und linearen Top-Down-Strukturen verabschieden, ebenso wie von der strikten Trennung in Redaktion und Verlag. Um in einer Zeitung ein funktionierendes Podcast-Team aufzubauen, müssen wir Journalisten von Anfang an mit Kollegen aus der IT und der Vermarktung an einen Tisch setzen. Das läuft auf ein Leben in der Matrix heraus und ist für die Redakteure eine Herausforderung, die es gewohnt waren, lange Alleinherrscher in ihren Häusern zu sein und auf die Anzeigenabteilung oder Programmierer mit einer Mischung aus Argwohn, Arroganz und Verachtung herabzublicken.“

Ein Leben in der Matrix also, was offenbar bedeutet, dass die journalistischen Inhalte, Themensetzungen und Inszenierungen am Ende all jenen nutzen sollen, die das Medium finanzieren. Wer zahlt, erwartet schließlich eine Gegenleistung. Und am Ende mutieren dann anzeigenzahlende Unternehmer zu Chefredakteuren, wie unlängst schon einmal bei der WELT zu besichtigen war. Es wäre mir zumindest neu, dass das die künftig gültige Definition von Qualitätsjournalismus ist.

Was also tun? Weiter im Trüben fischen? Oder zur Abwechslung mal dem Rat von Experten aus der Wissenschaft folgen? Der Kommunikationswissenschaftler Christoper Buschow zum Beispiel hat sich intensiv mit Start-Ups im Journalismus befasst. Er beschreibt sie als jene mutigen Akteure, die jenseits der tradierten Pfade, auf denen die etablierten Verlage wandeln und die sich nun als Sackgasse erweisen, neue Businessmodelle für das digitale und vernetzte Zeitalter erproben. Es ist nicht so, dass es diese Akteure nicht gibt. Sie heißen zum Beispiel Mediapart, Republik, de Correspondent, RiffReporter, correctiv oder „Science Media Center“. Für die meisten derartiger Neugründungen aber gilt laut Buschow die folgende Einschränkung:

„Die Forschung zeigt, dass die neuen Verlegerinnen und Verleger außerordentlich komplizierte Startbedingungen vorfinden. Unter den zahlreichen Herausforderungen sticht in Deutschland insbesondere der Mangel an solider Initial- und Anschubfinanzierung hervor, auf deren Grundlage ihre Experimente sozial verträglich abgebildet werden könnten. Der Aufbau von Reichweite, die Gewinnung von (zahlenden) Nutzerinnen und Nutzern und – allem voran – die Herstellung qualitätvoller Inhalte lässt sich nicht mit Bordmitteln finanzieren.“

Allein die inzwischen sehr erfolgreiche französische Neugründung Mediapart hat, wie Buschow mit Verweis auf eine Studie erläutert, sieben Millionen Euro Anschubfinanzierung verbraucht, ehe sie im Trial-and-Error-Verfahren ein tragfähiges Konzept entwickeln konnte. Deshalb empfiehlt Buschow, „die Anschubfinanzierung für journalistische Gründungen in Deutschland zu verbessern“, etwa durch die Finanzierung von Start-Up-Fonds und eine zukunftsgestaltende Medienpolitik, die Transformationshilfen für neue journalistische Akteure zur Verfügung stellt.

Warum aber sollte ausgerechnet der Staat daran ein Interesse haben? Weil der Ausgang des Strukturwandels der Medien nun mal nicht irrelevant ist für das demokratische Gemeinwesen. Dazu noch einmal Buschow: „Wenn der Journalismus eben jenen vielfach beschworenen Eckpfeiler unseres demokratischen Gemeinwesens bildet, dann rechtfertigt dies spezifische Förderlinien für die Branche, ähnlich etwa der Energiewirtschaft“, die ebenfalls einen Strukturwandel zu bewältigen hat.

Auch der zu Beginn erwähnte Cairncross-Report empfiehlt für Großbritannien ebendas (s. Recommendation 6, S. 10) und fordert die britische Regierung dazu auf, zudem ein Bündel an Subventionen und Steuererleichterungen für digitale und lokale Medienangebote in Erwägung zu ziehen. Ein kanadisches Gutachten von 2017 enthält vergleichbare Empfehlungen für staatliches Handeln mit Blick auf die demokratiebedrohenden Substanzverluste im Mediensegment.

Unabhängig von der Frage, welche Formen staatlicher Interventionen in das Mediensegment man letzten Endes für vereinbar hält mit dem Gebot journalistischer Unabhängigkeit – wer trotz sich immer weiter verschärfender Medienkrise jede Form staatlicher Strukturanpassungshilfen für den darbenden Journalismus ablehnt, der muss erklären können, wie stattdessen kurz- und mittelfristig verhindert werden kann, dass das journalistische Artensterben ungebremst fortschreitet. Folgt man den zitierten Gutachten und Expertisen, dann dürfte es keinen Weg geben, der ohne eine aktive Rolle des Staates zu beschreiten wäre. Und so verwundert es auch nicht, dass außerhalb Deutschlands viele europäische Staaten längst Programme zur Förderung des Journalismus etabliert haben. Man muss es klar sagen: Deutschland leistet sich an dieser Stelle einen demokratiebedrohenden Exotismus.

Auch deshalb haben wir uns an dieser Stelle für eine Stiftung zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus stark gemacht. Wir werden auf meta bald Eckpunkte einer Stiftungssatzung vorstellen, die die WPK in Kooperation mit einer Anwaltskanzlei entwickelt hat. Gerade die professionelle journalistische Beobachtung der Wissenschaft und ihrer Erkenntnisse ist für die Demokratie entscheidend. Denn es ist die Expertise der Wissenschaften, die der Gesellschaft helfen kann, neue gangbare Wege in das (nicht nur journalistische) Ökosystem der Zukunft zu erproben und aus den Erfahrungen der anderen zu lernen. Das sehen auch die WPK-Mitglieder so, die auf der jüngsten Mitgliederversammlung einstimmig begrüßten, dass die WPK sich für eine Stiftungsgründung stark macht. Was jetzt noch fehlt? Die Stiftung.

Fotos: petahmeyer, Hans (Pixabay)

Kommentare

Michael Springer schreibt:

23. Mai 2019 um 08:28 Uhr

Der Journalismus und Wissenschaftsjournalismus steckt nicht nur in einer Konzept- und Finanzierungsfalle, sondern in einem elementaren Zivilisations-Problemkomplex, für den es in seinen „Multidimensionen“, „Komplexitäten“, „Interdependenzen“, „Transaktionsökonomien“ und „Synergien“ noch keine hinreichende Begriffsbeschreibungen gibt.

Zwischen technischen Paradigmen und IT-Topologien, zwischen medialen und journalistischen Paradigmen und Konventionen sowie finanziellen Mächten und Kategorien sind alle Debatten gefangen.

Überdies sind kulturelle und interkulturelle Prägungen und Verhaltenspsychologien am Wirken.

Die alten Leitbilder von der „Offenen Gesellschaft“ und „freien Märkten“ sind bis zur Unkenntlichkeit atomisiert und „fraktalisiert“.

Sie finden sich heute noch als Reste menschlich anständigen Verhaltens hinter medialen Filtern, in kleinen Social-Media-Zirkeln und in weltumspannenden elitären medialen Clustern (z.B. Researchgate als Muster & Topologie) und in analogen Nachbarschaften, Dörfern und Kiezen mit „gemeinsamen Öffentlichkeiten“ kurzer Reichweiten (z.B. Lokalzeitung & nebenan.de).

Die wichtigste „Stiftung“ steht noch nicht ausformuliert im Raum, aber der Elefant im Raum zeichnet sich in tausenden Einzelkategorien und Facetten bereits ab:

Was sind die „planetaren Grundaufträge“ von Journalismus & Wissenschaftshournalismus, wenn es nur noch „fraktalisierte Öffentlichkeiten“ gibt?

Was passiert, wenn „situative Komplexität“ weder von Redaktionsteams noch Lesern überschaut werden können, wenn die Grenzen der individuellen Perzeptionsfähigkeit und Mediennutzung überschritten werden?

Was passiert, wenn mit Gesellschaften, in denen Journalismus hinter Paywalls verschwindet und nur noch teilinformierte „apphängige Bürger“ übrig lässt?

Welchen Halt können Medien dem einzelnen Citizen und Mediennutzer noch bieten, wenn in der Über-Komplexität keine persönlich ableitbaren Muster für „eigentragfähige gute Arbeit“ mehr gefunden, geschweige denn entwickelt werden können?

Driftet die Zivilisation der einstigen Jäger & Sammler über Agrar- und Industriegesellschaft und Wissensgesellschaft in die „individuelle Bodenlosigkeit“ und „digital-mediale Haltlosigkeit“? Oder gibt es humane, urbane und sozioökonomische Stabilitätsmuster und transaktionsökonomisch Ordnungen von dynamischer und resilienter Stabilität?

Sind Journalisten womöglich die einzige experimentelle humane Vorhut, um diese möglichen tragfähigen neuen Ordnungen herauszufinden?

Brauchen wir eine neuen Wissenschafts-Ansatz, der die Funktionen der „planetaren Polis“ untersucht? Oder müssen künftig in der Überkomplexität und Multilateralität der Globalisierung neue stabile Einheiten gesucht werden?

Für mich zeichet sich z.B. ein künftiges Muster von „SmartCities“ und „connected Regions“ ab, in denen weltumspannende soziale Netzwerke wie Facebook keine „kommunale und journalistische Garantenstellung“ für die Herstellung von Öffentlichkeit haben!

Mein Lösungsvorschlag: Zeitungen und Medien in Citizenship, die dabei helfen, weltoffene Städte und Regionen und ihre befreundeten Weltregionen zu humanen, sozioökonomisch und transaktionsökonomischen „Lebensplattformen“ mit den Optionen „analog“, „frei & serverless“ und „intelligent mit Endgerät“ bedienbar und lebenswert zu machen!

Deshalb mein Rat: nehmt Mark Elliot Zuckerberg, Pichai Sundararajan und Jack Patrick Dorsey und den anderen „Nichtjournalisten“ die Hüte weg, und setzt sie wieder in jeder Stadt selbst und in Medienbeiräten selbst auf!

Das Internet und die Medienwelten müssen zivilisiert und letztlich kommunalisiert werden, wenn Citizens, Städte und Regionen nachhaltig funktionieren sollen, und ihren Beitrag zur planetaren Stabilität „entwickeln“.

„Wir müssen mehr Demokratie, Öffentlichkeit, Vertrauen, Freiheit und soziale, mediale, ökonomische, interkulturelle und technologische Synergien und humane Ordnungen wagen!“

… und wir müssen Medien zu nutzbaren „Alltagswerkzeugen“ machen!

Pingbacks

[…] 3. Das fahle Licht am Ende des Endlostunnels(meta-magazin.org, Franco Zotta)Vor Kurzem jubelte die Branche über die positive wirtschaftliche Entwicklung beim „Guardian“. Dabei geriet jedoch in den Hintergrund, dass der „Guardian“ in den vergangenen Jahren hunderte Millionen Euro Verluste angehäuft und 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt hat. Franco Zotta nutzt dieses Beispiel als Einstieg für einige gute Gedanken über die zukünftige Medienentwicklung. Dabei hinterfragt er auch das Businesskonzept des von Gabor Steingart angekündigten Medienschiffs. […]

[…] Weinseminaren, Konferenzen oder, wie bei Gabor Steingarts „Media Pioneer“-Projekt schon zu erahnen, zur Influencerplattform für wohlhabende Clubmitglieder mit Interesse an Kontakten in die […]