In einer berühmten Szene des Monty-Python-Films „Die Ritter der Kokosnuss“ duelliert sich König Artus mit einem renitenten schwarzen Ritter, der den König in einem Waldstück in einen Schwertkampf verwickelt. Der ungleiche Kampf endet mit einem blutigen Desaster für den Herausforderer. Am Ende ist vom hochmütigen schwarzen Ritter nur noch ein Kopf mit Torso übrig. Doch statt seine offensichtliche Niederlage einzugestehen, bietet er dem König ein Unentschieden an und beschimpft ihn noch als Feigling, als dieser sich längst schon wieder anderen Dingen widmet.

In gewisser Weise leidet das Mediensystem an einem ähnlich dramatischen Verlust des Realitätssinns wie der schwarze Ritter aus dem Monty Python-Film. In nur wenigen Jahren haben die neuen digitalen Herausforderer dem einst so mächtigen schwarzen Medienritter Arme und Beine abgeschlagen. Der verbliebene Torso aber wähnt sich noch in der Rolle, mit den neuen Königen auf Augenhöhe zu verhandeln und wenigstens auf unentschieden zu spielen. Wer faktisch tot ist, aber dennoch so tut, als stünde er mitten im Leben, hat mehr als ein Problem.

Wie tot ist das Mediensystem? Mausetot, im Prinzip. Denn, oft erzählt, aber in seiner ganzen Tragweite trotzdem nicht wirklich verstanden: Die (privatwirtschaftlichen) Medien haben kein Geschäftsmodell mehr. Was das heißt, kann man sich exemplarisch vor Augen führen.

Nehmen wir zum Beispiel die britische Verlagsgruppe, in der eine der bedeutendsten Tageszeitungen der Welt erscheint, mit einem potenziell weltweiten Publikum, die seit Jahren von Wikileaks bis Offshore-Leaks an jeder großen Enthüllungsgeschichte beteiligt war und mit sehr viel Aufwand für preisgekrönte publizistische Meilensteine gesorgt hat – wie geht es dieser Zeitung, dem britischen Guardian, mitsamt seiner Verlagsgruppe?

Das gleicht dem EKG einer Leiche: Seit 2011 hat der Guardian keinen Cent verdient, in guten Jahren mehr als 40 Millionen Pfund Verlust eingefahren, in schlechten 3x so viel. Aktuell kündigt die Guardian-Verlagsgruppe fast euphorisch an, sie habe ihre Verluste 2017 im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gekürzt. Weniger Verluste als im Vorjahr: So klingt Optimismus im Zeitalter der Medienkrise, diktiert vom schwarzen Ritter höchstpersönlich.

Woran liegt es, dass eine der unbestritten besten Tageszeitungen der Welt de facto pleite ist? Die Begründung ist simpel: Der Guardian ist pleite, weil er eine der besten Tageszeitungen der Welt ist, sich also mit Geschichten befasst, die nur mit enormem Personal-, Zeit- und Geldaufwand zu recherchieren sind. Und: Der Guardian ist pleite, weil er seit dem Zusammenbruch des anzeigenbasierten Erlösmodells keine Einnahmen mehr hat, die diesen qualitätsjournalistisch notwendigen Aufwand gegenfinanzieren könnten. Was in der Jubelmeldung der Guardian-Verlagsgruppe über reduzierte Verluste in 2017 fast untergeht, ist der Nebensatz, der erklärt, wodurch diese Verlustreduktion vor allem realisiert werden konnte: „The publisher reduced its headcount by about 300“. Was bedeutet: Um derart massive Einsparungen realisieren zu können, müssen letztlich Journalistenköpfe rollen.

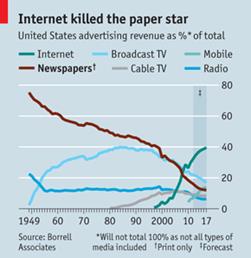

Das ist nicht das Problem des Guardian allein, sondern ein strukturelles Problem aller anzeigenbasierten Geschäftsmodelle im Internetzeitalter, wie die folgende Grafik über den US-Anzeigenmarkt veranschaulicht.

Das Problem ist ein doppeltes: Nicht nur, dass sich die Anzeigenumsätze der Tageszeitungen im freien Fall befinden. Die Erlöse aus der parallel seit 2000 global stark ansteigenden Onlinewerbegeschäft landen nicht beim Guardian oder anderen Medien, sondern zu mehr als 80 Prozent bei den beiden New Kids On The Block: Google und Facebook.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass das beileibe keine angloamerikanische Zustandsbeschreibung ist, sondern eine globale. In der Schweiz zum Beispiel kollabiert gerade in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ein ganzes nationales Medienökosystem. Die Kennzahlen der Tragödie lauten: In den vergangenen 25 Jahren hat die Schweiz zwei Drittel ihrer Tageszeitungstitel verloren. Von ehemals zwei Dutzend Zeitungen mit landesweiter Ausstrahlung sind noch sechs übriggeblieben. Die größte Massenentlastung der Schweizer Mediengeschichte steht zudem noch bevor. Denn laut verlagsinterner Prognosen werden die Anzeigenumsätze der Schweizer Tageszeitungen in den nächsten zwei Jahren um weitere 30 Prozent einbrechen.

Wenn die Tageszeitungen sichtbar Atemnot bekommen, was bedeutet das dann für das Geschäftsmodell der untrennbar mit ihnen verknüpften Nachrichtenagenturen, die das unverzichtbare Rückgrat eines jeden funktionalen Mediensystems weltweit sind? Auch das kann man sich in der Schweiz derzeit im Detail ansehen. Das Schweizer dpa-Pendant SDA fährt millionenschwere Defizite ein und hat zu Jahresbeginn die Entlassung eines Viertels der Belegschaft angekündigt. Wen wundert’s, gehört die einst als „Förderband der Realität“ geadelte SDA doch eben jenen Tageszeitungsverlegern, denen selbst das Wasser bis zum Hals steht und die deshalb die SDA nun in einen zermürbenden Sparkurs zwingen. Man muss nicht sehr viel Phantasie bemühen, um die Schweizer Verhältnisse als Vorgriff auf künftige Entwicklungen bei der deutschen Agentur dpa zu deuten. Die dpa hat nämlich eine ähnliche Eigentümerstruktur wie die SDA – und den hiesigen Tageszeitungen geht es nicht anders als jenen im Nachbarland.

Diese Erkenntnis setzt sich beim Publikum in Deutschland allerdings langsamer durch als in anderen Ländern, weil Deutschland über eine weltweit einmalige Regionalzeitungslandschaft verfügt und deshalb dem falschen Eindruck Vorschub leistet, dass hierzulande das traditionelle Mediensystem noch einigermaßen intakt ist. Doch das Gegenteil stimmt: Die hiesigen Verlagshäuser durchlaufen seit Jahren die gleichen dramatischen Konzentrationsprozesse, wie man sie in der Schweiz und anderswo auch beobachten kann (das ZDF-Satiremagazin „Die Anstalt“ hat ebendas in elf Minuten anschaulich zusammen gefasst. Allerdings sterben Zeitungen in Deutschland noch nicht wirklich, sondern sie zombifizieren sich.

Das bedeutet: Die Titelvielfalt am Kiosk bleibt optisch zwar erhalten, doch dahinter befindet der immer gleiche Inhalt, hergestellt in einigen wenigen Zentralredaktionen. Bei der Dortmunder „Westfälischen Rundschau“ lässt sich studieren, wie weit man die Zombifizierung treiben kann. Dort erscheint seit 2013 eine Tageszeitung ganz ohne Redaktion, ein untoter publizistischer Hohlkörper, der nur noch existiert, um die Stammabonnentenschaft zu melken, bis auch diese weggestorben ist. Die Zeitungslandschaft mutiert so zu einem flächendeckenden potemkinschen Dorf.

Es gehört zur unvermeidlichen Folklore von krisengeschüttelten Verlagen, dass sie auf diese existenzielle ökonomische Krise faktisch mit Massenentlassungen und Budgetkürzungen für freie Autoren reagieren, damit unvermeidlich einher gehenden Qualitätsverluste aber sogar noch verkaufen als publizistische Chance – oder wie es neudeutsch unlängst Thomas Düffert, der Chef des Madsack-Konzerns formulierte, als er die mit Personalabbau einhergehende Zusammenlegung der Hauptstadtredaktionen von DuMont und Madsack kommentierte: „Das ist der Weg, um Qualitätsjournalismus weiter zu stärken“. Besser hätte es der schwarze Ritter aus dem eingangs erwähnten Monty-Python-Film nicht formulieren können.

Jenseits dieser Folklore aber zeigt das nackte Investitionsverhalten der meisten hiesigen Verlagshäuser, dass die Häuser selbst trotz anders lautender Propaganda nicht mehr erwarten, in Zukunft noch hauptsächlich mit Qualitätsjournalismus Geld verdienen zu können. Deshalb investiert der Holtzbrinck-Konzern in Zalando und Flixbus, Springer in Onlineportale wie Stepstone, Idealo oder Immowelt. Hinter den Portalen Jameda und HolidayCheck steckt Burda, Prosieben parshipt jetzt und Bertelsmann investiert weltweit in junge Online-Startups.

All diesen Aktivitäten gemein ist: Sie haben gar nichts mehr mit Journalismus zu tun. Und sie funktionieren, anders als das alte anzeigenbasierte Businessmodell der Verlage, ökonomisch ohne jedes journalistische „Surrounding“. Die im Grunde längst beantwortete Preisfrage lautet: Wann wird der Wikipedia-Eintrag über Springer oder Bertelsmann mit dem Satz beginnen: „Das frühere Medienunternehmen …“?

Was die aktuelle Medienkrise deutlich macht: Qualitätsjournalismus an und für sich hatte im Grunde noch nie ein sich selbst tragendes Businessmodell. Dass Medienunternehmer trotzdem traumhafte Renditen erwirtschaften konnten, ist einem glücklichen historischen Zufall zu verdanken, der jahrzehntelang eine konkurrenzlose lukrative Verbindung von Medienproduktion und Anzeigendistribution ermöglichte. Doch bereits in dieser Zeit hat Journalismus vor allem das Geld verbraucht, das die Anzeigenabteilungen massenhaft einsammeln konnten. So lange die Einnahmen deutlich höher ausfielen als die Kosten für die Redaktion, war diese symbiotische Beziehung ein „Win-Win“-Arrangement. Erst seit der Anzeigenmarkt unwiederbringlich von journalismusfernen globalen Akteuren dominiert wird, ist eine zermürbende „Loose-Loose“-Situation entstanden, aus der es kein Entrinnen geben wird.

Das sehen nicht alle so, weshalb gerade Programme Konjunktur haben, die Journalisten mit verlegerischen Know-How aufladen und ihnen Tipps mitgeben, wie man im digitalen Zeitalter eine erfolgreiche journalistische Ich-Marke werden kann in der Hoffnung, dass daraus künftig tragfähige journalistische Geschäftsmodelle erwachsen. Wer wollte bestreiten, dass betriebswirtschaftliche Kenntnisse nicht schaden und es nützlich ist zu wissen, was man als Journalist tun muss, um ein „Inhaltsverkäufer/in 100%“ zu werden, wie es ein Medienberater und stellvertretender Tageszeitungs-Chefredakteur in Personalunion seinen sicherlich zahlreichen orientierungssuchenden Seminarbesuchern erläutert?

Nur gleicht all das aber letzten Endes dem Versuch, dem gliederamputierten schwarzen Ritter zuzurufen, wenn er nur zwei Arme und Beine hätte, könnte er wieder ein richtig formidabler Schwertkämpfer werden. Eine Lösung für die Strukturkrise der Medien wird sich meines Erachtens nicht auf der Ebene des einzelnen Journalisten finden lassen, auch nicht in digitalen Medien, trotz interessanter Ansätze und Ideen, wie sie unlängst Alexander Mäder auf meta skizziert hat, wie sie der journalistische Digitalpionier David Cohn in den USA schon vor längerem erprobt hat – und trotz einiger Mut machender Nischenneuerungen wie sie in Holland oder der Schweiz derzeit zu beobachten sind. Dort ist es gelungen, die Leser im einem viel stärkeren Maße als üblich in die Finanzierung des Mediums selbst zu involvieren, durch Genossenschaftsmodelle wie bei der „Republik“ oder deutlich höhere Abopreise durchzusetzen wie bei „de Correspondent“. Das gab es auch schon früher, etwa bei der Berliner Tageszeitung TAZ oder beim italienischen „Il Manifesto“. Doch fehlt bislang (noch?) der Nachweis, dass eine solche hohe Zahlungsbereitschaft für ein journalistisches Qualitätsmedium auch jenseits von publizistischen Nischen auf die Dauer die Basis für massenmediale Angebote bilden kann.

Wo aber wäre dann eine Lösung zu suchen? Nun, so kompliziert ist die Antwort im Grunde nicht. Wir müssen den Medienstrukturwandel, der sich zurzeit aus den beschriebenen Gründen eher als Medienkrise entfaltet, aktiv begleiten – und dafür Sorge tragen, dass wir an die Stelle des sterbenden anzeigenbasierten Geschäftsmodells andere Formen der Finanzierung unabhängigen Journalismus‘ etablieren. Das kann z. B. durch eine andere Steuergesetzgebung erfolgen, der Journalismus als gemeinnützige Tätigkeit anerkennt. Man könnte Mittel, die bislang dem gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen System zur Verfügung gestellt und dort nicht selten für journalismusferne Aktivitäten (Sport, Unterhaltung) verwendet werden, umwidmen und in eine Stiftung überführen, die daraus journalistische Recherchen o. ä. finanziert. Und nicht zuletzt könnten auch Stiftungen hier ein Betätigungsfeld erkennen und weitere Intermediäre finanzieren wie etwa das Science Media Center oder correctiv, die ihre journalistische Arbeit der Demokratie kostenlos zur Verfügung stellen.

Das allein wird die Medienkrise nicht stoppen und schon gar keine neuen paradiesischen Zustände für den Journalismus schaffen. Aber es wären immerhin, zusammen mit der Fortentwicklung der erwähnten Nischenexperimente, erste richtige Schritte, um einer Wirklichkeit entgegenzuwirken, die sich am Horizont der sich heftig strukturwandelnden Mediendemokratien düster abzeichnet und die unter dem Stichwort „post-truth-era“ inzwischen weltweit diskutiert wird. Der Politikwissenschaftler Peter Kreko hat unlängst am Beispiel seiner Heimat Ungarn, die er als „post-truth-laboratory“ begreift, anschaulich beschrieben, was eine solche Gesellschaft auszeichnet. In diesem Laboratorium entsteht letztlich die paradoxe Figur einer “fake news world, it is the people who choose media outlets that are brainwashing them in a media environment that is mostly open and free.“

Das aber ist eine Welt, in der man nur hoffen kann, dass König Artus einem gnädigerweise auch noch den Kopf abschlägt, damit man dem Elend nicht weiter zusehen muss. Denn wenn in einer Demokratie öffentliche Räume dysfunktional werden – und der zuvor beschriebene Niedergang des Mediensystems ist eine direkte Ursache für die Dysfunktionalität – werden nicht nur die Zeitungen schlechter. Am Ende steht nicht weniger zur Disposition als die demokratischen Gesellschaften selbst, die, wie es der Journalismusforscher Horst Pöttker unlängst formulierte, ohne professionelle Medien eben nicht in der Lage sind, „ihrer Probleme inne zu werden und sich selbst zu regulieren. Es ist der Journalismus, der ihnen diese Ressource von Selbstregulierung garantiert.“ An anderer Stelle haben wir bereits erläutert, warum es demokratieimmanenten Überlegungen geboten wäre, ein funktionales Mediensystem zu verteidigen und weshalb das nicht allein eine Aufgabe des einzelnen Bürgers sein kann, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung darstellt.

Es wäre bitter, wenn wir diese zentrale Einsicht erst gewinnen, wenn das Mediensystem bereits irreparablen Schaden genommen hat. Oder um es mit dem ganzen existenziellen Pathos des libyschen Journalisten Osama Alfitori zu sagen, der in einem bewegenden Film in der Trümmerlandschaft seiner Heimatstadt Bengasi über Jahre eine Gruppe selbstloser Bombenentschärfer bei ihrer selbstmörderischen Arbeit begleitet hat und am Ende sein journalistisches Selbstverständnis in einen einzigen Satz münden lässt: „Ich glaube, dass freie Medien die stärkste Waffe auf der Welt sind“, ab Min 21:58).

Man sollte die Parallelen nicht überstrapazieren: von libyschen Verhältnissen sind wir glücklicherweise Lichtjahre entfernt. Aber dennoch: Es liegt auch an uns Journalisten, dass wir die stärkste Waffe der Welt dafür einsetzen, demokratische Verhältnisse zu verteidigen. Das aber funktioniert nur, wenn wir die Bedingungen der Möglichkeiten für diese Art des „Wisdom Journalism“ erhalten (weshalb wir uns bei meta in einem künftigen Beitrag ausführlicher mit der Bedeutung des Journalismus für eine Demokratie befassen werden).

Franco Zotta, Geschäftsführer Wissenschafts-Pressekonferenz

Kommentare

Redaktion schreibt:

18. Juni 2018 um 11:59 Uhr

Georg Lakoff hat im Guardian kürzlich erklärt, was Journalistinnen und Journalisten lassen müssen, wenn sie nicht Teil davon werden wollen, die liberale Demokratie abzuschaffen.

Seine Erkenntnisse sind unbedingt relevant für die aktuelle deutsche Diskussion und hier auf meta:

„Trump has turned words into weapons. And he’s winning the linguistic war

From ‘spygate’ to ‘fake news’, Trump is using language to frame – and win – debates. And the press operate like his marketing agency“: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/13/how-to-report-trump-media-manipulation-language

Pingbacks

[…] der Qualitätsjournalismus in diesem Fahrwasser zu ertrinken. Das ist nicht bloß unbequem, das ist existenzbedrohend. Ein aktueller Bericht über den Niedergang der Medienlandschaft, in der Heidi Blattmann bis zu […]

[…] Weitere Beispiele hierzu und auch zu dem folgenden hat Franco Zotta in seinem meta-Artikel […]

[…] immer weniger Journalismus mit immer weniger Mitarbeitern in immer gleicheren Medien produziert wird. In den USA hat dieses Phänomen einen eigenen Namen: Ghost newspapers. Das geht, so lange es […]

[…] reden dabei mitnichten von Peanuts: Wie an anderer Stelle schon erläutert, hat der Guardian allein im Zeitraum 2011-2017 Verluste in der Größenordnung von […]

[…] Denn Journalismus heute bedeutet, dass eine weltweit renommierte Tageszeitung wie der Guardian seit 2011 ununterbrochen Verluste im zwei bis dreistelligem Millionen-Pfund-Bereich „erwirtschaftet“. Es bedeutet, dass ganze Tageszeitungslandschaften weltweit kollabieren oder sich zombifizieren (wir haben das an anderer Stelle bei META bereits ausführlich erläutert): […]