In Zeiten von Fake-News wird wissenschaftliche Expertise immer wichtiger. Reinhard Hüttl, Leiter des Geoforschungszentrums Potsdam, und Volker Stollorz, Wissenschaftsjournalist und Leiter des Science Media Center Germany, überlegten in der ZEIT (Oktober 2018), wie mehr Rationalität in öffentliche Debatten zu bringen ist. Einer ihrer Vorschläge, die Gründung einer durch staatliche Mittel finanzierte Stiftung zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus, wird seitdem intensiv diskutiert. Jüngst übte Heidi Blattmann, frühere Wissenschafts-Ressort-Leiterin der NZZ, Kritik an der Idee.

Franco Zotta, Geschäftsführer der Wissenschafts-Pressekonferenz, nimmt Blattmanns Beitrag zum Anlass, die Stiftungsidee zu verteidigen. „Niemand würde ohne Not dafür plädieren, neue Wege in der Finanzierung des Wissenschaftsjournalismus zu gehen“, schreibt er. „Hierzulande geben wir uns zwar noch allzu oft der Illusion hin, dass der Journalismus gerade allenfalls in unbequemen Fahrwasser treibe“. Aber: Das anzeigenbasierte Geschäftsmodell sei längst kaputt. Was daraus folgt? Ein Debattenbeitrag – lest gern hier:

„The butchers are sharpening the knives“

Dem (Wissenschafts-)Journalismus steht ökonomisch das Wasser bis zum Hals. Dieser existenzbedrohenden Situation begegnet man nur, wenn wir bei der Finanzierung des Journalismus neue Wege gehen. Die Gründung einer Stiftung zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus wäre zumindest ein Ausweg.

von Franco Zotta

Heidi Blattmann hat sich kürzlich in einem lesenswerten Artikel Gedanken über den Wissenschaftsjournalismus gemacht. Blattmann, langjährige Leiterin des Wissenschaftsressorts der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), kritisiert darin ein Positionspapier des Siggener Kreises. Darin erläutert der Kreis – eine Gruppe von Wissenschaftskommunikatoren und einigen wenigen Journalisten – warum sich die wissenschaftskommunikativen Berufe, zu denen in dem Papier explizit auch der Wissenschaftsjournalismus gezählt wird, zu einem strategischen Bündnis zusammenfinden sollten.

Anlass für diesen Appell ist die Diagnose, dass sich der öffentliche Debattenraum vielfältigen Angriffen und Desinformationskampagnen ausgesetzt sehe, derer man sich nur gemeinsam erwehren könne. Deshalb heißt es gleich zu Beginn des Siggen-Papiers programmatisch: „Um die Errungenschaften einer aufgeklärten, demokratischen Gesellschaft zu verteidigen, müssen alle gesellschaftlichen Kräfte an der Aufrechterhaltung eines sachlichen öffentlichen Diskurses mitwirken“, um dann im Folgenden detaillierter zu erläutern, welche bedenklichen gesellschaftlichen Entwicklungen eine solche übergreifende Kooperation nötig machten.

Was fördert Wissenschaftsjournalismus?

Heidi Blattmanns Unbehagen mit dem Positionspapier ist ein doppeltes: Sie teilt die Zeitdiagnose der Siggen-Autoren nicht, die eine solche übergreifende Kooperation notwendig erscheinen ließe. Vor allem aber stößt sie sich daran, dass in dem Papier zwischen Journalismus und PR nicht mehr ausreichend differenziert und in der Folge der Unterschied „zwischen der interessengeleiteten (weil von ihr finanzierten) Kommunikation aus der Wissenschaft und unabhängiger Berichterstattung über Wissenschaft verwischt“ werde. Zwar konzediert auch Blattmann, dass der Journalismus nicht allein von Luft und Liebe lebt, sondern „seine Geldquellen hat, nur andere“, und dass auch der auf Unabhängigkeit bedachte Journalist „die Konsumenten nicht ignorieren kann“. Aber das bedeute eben nicht, dass deshalb kein Unterschied mehr zwischen den Professionen und ihren Intentionen herrsche.

Aus all dem Gesagten zieht Blattmann zudem eine bemerkenswerte Konsequenz: „Die (mit großen Summen dotierte) Wissenschaft, so sehr sie auch guten, unabhängigen Wissenschaftsjournalismus schätzt und ihm immer wieder Anerkennung zollt, darf diesen zudem nicht fördern. Auch nicht vorsichtig, selbst wenn der Qualitätsjournalismus um Ressourcen kämpfen muss. Sonst zerstört sie genau das, was sie so lobt und was sie stärken will. Beinahe jede Förderung, die funktioniert, erzeugt auch eine Abhängigkeit und führt im Journalismus damit zu einer Schwächung der Kontrollfunktion, einer wichtigen Aufgabe der Medien.“

Blattmann reagiert damit beinahe im Vorübergehen auf eine jüngst entfachte Debatte im Nachgang zu einem ZEIT-Artikel, in dem die Gründung einer durch staatliche Mittel finanzierte Stiftung zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus angeregt wurde, was mit einem ähnlichen Argument, wie Blattmann es stark macht, bereits kritisiert worden ist.

Journalismus: Das anzeigenbasierte Geschäftsmodell ist kaputt

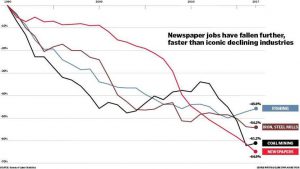

Nun würde wohl niemand ohne Not dafür plädieren, neue Wege in der Finanzierung des Wissenschaftsjournalismus zu gehen. Hierzulande geben wir uns zwar noch allzu oft der Illusion hin, dass der Journalismus gerade allenfalls in unbequemem Fahrwasser treibe. Doch de facto droht der Qualitätsjournalismus in diesem Fahrwasser zu ertrinken. Das ist nicht bloß unbequem, das ist existenzbedrohend. Ein aktueller Bericht über den Niedergang der Medienlandschaft, in der Heidi Blattmann bis zu ihrer Pensionierung selbst tätig war, demonstriert das im Detail: Das anzeigenbasierte Geschäftsmodell ist kaputt. Die Onlineerlöse kompensieren die Anzeigenverluste bei weitem nicht. (Und wer dennoch glaubt, dass der Journalismus sich im Digitalen gerade produktiv neu erfindet und finanziert, der möge sich im Folgenden eines Besseren belehren lassen: Buzzfeed entlässt gerade 15 Prozent seiner Belegschaft, ähnliches droht der Huffington Post und anderen Pionieren der neuen Medienwelt. Die Folgen: Eine zunehmende Medienkonzentration inklusive des Verlusts publizistischer Vielfalt, hohe Arbeitsplatzverluste bei Journalisten (in der US-Tageszeitungsbranche sind zum Beispiel seit 1990 2/3 aller Arbeitsplätze verloren gegangen, deutlich mehr als in der Stahl-, Kohle- oder Fischindustrie) – und keine Hoffnung darauf, dass ein Licht am Ende dieses dunklen Tunnels den Ausweg weisen könnte. Die Berliner Tageszeitung „taz“, ebenso leid- wie innovationserprobte Überlebenskämpferin am Zeitungsmarkt, mutiert in diesen Tagen nicht von ungefähr zur Hausbesitzerin, um sich aus den Mieterlösen noch die eigene redaktionelle Arbeit querfinanzieren zu können. Wenn aus ehemaligen Hausbesetzern aus reiner Not Immobilienhaie werden, dann weiß man, was die Stunde im Journalismus geschlagen hat: Wer dem dramatischen Niedergang der klassischen Refinanzierungswege des privatwirtschaftlich finanzierten Journalismus begegnen will, muss vieles in Erwägung ziehen, woran gestern noch nicht einmal zu denken war.

Der Hinweis, dass neue Wege neue Risiken für die Unabhängigkeit des Qualitätsjournalismus bergen, ist ebenso richtig wie essentiell. Aber wenn diese Mahnung konstruktiv für die Zukunft und damit mehr sein will als eine verklärte Erinnerung an die guten alten Journalismuszeiten, dann sollten jene, die sie äußern, nicht die Augen verschließen vor dem, was schon in der guten alten Zeit Kollateraleffekte jener Finanzierungsmodelle war, innerhalb derer stolz die eigene makellose Unabhängigkeitsbescheinigung ausgestellt worden ist.

Dazu zählen nicht nur die Kritik an der vielfach untersuchten Abhängigkeit vieler Tageszeitungen von finanzstarken Anzeigenkunden oder am Einfluss der Politik im öffentlich-rechtlichen Mediensegment. Dazu zählt nicht nur der Umstand, dass Heidi Blattmann für die NZZ und damit für eine Zeitung gearbeitet hat, die bis heute Aktionäre nur dann akzeptiert, wenn sie Mitglied in der Schweizer FDP sind http://www.freundedernzz.ch/nzz-aktie.html. Dazu zählen letzten Endes eben auch all die neuen Aktivitäten in der publizistischen Grauzone, die unter dem Stichwort Native Advertising kursieren, bei dem Stiftungen und andere Akteure durch Geld Agendasetting in Qualitätsmedien betreiben können https://www.sueddeutsche.de/medien/journalismus-gutes-geld-1.3652201, oder an deren Ende leitende Redakteure führender Medienhäuser sich auf Kreuzfahrtschiffen wiederfinden, wo sie den illustren Reiseleiter für betuchte Abonnenten geben. Vergessen wir nicht all die Milliardäre, die sich gerade aus nicht immer undurchsichtigen Motivlagen heraus Medienimperien zusammenkaufen, um die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu formen.

Ohne Scheuklappen und selbstbewusst neue Finanzierungspfade beschreiten

Wenn man nicht dem Zynismus jener frönen will, denen zufolge journalistische Unabhängigkeit eh nie mehr war als ein Synonym für folkloristisch verklärte, empirisch nicht haltbare Selbstbeweihräucherung, dann kommt es künftig darauf an, ohne Scheuklappen und selbstbewusst neue Finanzierungspfade zu beschreiten, die autonomen und glaubwürdigen Journalismus und damit auch Journalismus über Wissenschaft möglich machen können. Denn der Witz einer unabhängigen journalistischen Medienlandschaft ist ja gerade, dass sie dazu verdammt ist, ewig an der Quadratur des Kreises arbeiten zu müssen: Ohne Geld gibt es keinen Qualitätsjournalismus. Mit Geld gibt es ihn. Aber bis zum Beweis des Gegenteils muss er jeden Tag und für alle überprüfbar belegen, dass dieses Geld ihn nicht korrumpiert, dass er trotz diverser Geldströme unabhängig berichtet. Dieses chronische Dilemma setzt journalistische Akteure permanent einer zuweilen zermürbenden Hermeneutik des Verdachts aus. Aber paradoxerweise erarbeitet sich guter Journalismus so auch jenen Glaubwürdigkeitskredit beim Publikum, von dem seine gesellschaftliche Akzeptanz abhängt.

Letzten Endes, gestern wie morgen, tangiert es die journalistische Unabhängigkeit und in der Folge auch seine Fähigkeit zur Kontrolle der Mächtigen nicht im Kern, dass Journalisten sich für ihre Arbeit von Dritten bezahlen lassen. Beides hängt vielmehr maßgeblich davon ab, dass diese Bezahlung innerhalb von transparenten Regel- und Governancesystemen erfolgt. Nicht die Quelle des Geldes ist hier die alles entscheidende Größe, sondern die Fähigkeit des journalistischen Systems, die Geldgeber in eine Struktur einzubinden, die unabhängigen Journalismus institutionell möglich macht und die gegenüber dem Publikum keine Fragen offen lässt.

Mit Blick auf die vorgeschlagene Idee einer Stiftung zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus bedeutet das, dass eine solche Stiftung nicht schon deshalb abgelehnt werden sollte, weil das Stiftungskapital womöglich vom Staat und/oder von der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wird. Denn auch die Wissenschaft bekommt ihr Geld vom Staat, ohne dass man ihr deshalb bescheinigen muss, sie könne ihre Inhalte nicht in mindestens relativer Unabhängigkeit von dieser Finanzierungsform autonom definieren oder sich kritisch mit dem Gebahren staatlicher Akteure beschäftigen. Und auch die gesamte Kultur- und Filmförderung in Deutschland wäre ohne staatliche Mittel undenkbar, ohne dass wir nun in vergleichbarer Weise eine Debatte über den drohenden Verlust künstlerischer Unabhängigkeit und wachsende Staatsbeweihräucherung hierzulande führen.

Mit aller Kraft: Neue Finanzierungsstrukturen entwickeln

Für den Journalismus sind derartige Debatten und Entwicklungen relatives Neuland. Aber er tut gut daran, die Debatten nicht abzubrechen, bevor er sie überhaupt begonnen hat. Und das schließt womöglich auch die Ausbildung ganz neuer Allianzen mit ein, wie sie den Autoren des Siggener Papiers aus anderen Beweggründen vorschweben. Gerade weil die Wissenschaft als Evidenzgrundlage für kollektive Entscheidungen so entscheidend ist, bedarf auch der Journalismus über Wissenschaft einer institutionellen Basis, die auch künftig ermöglichen muss, die Öffentlichkeit über Wissenschaft zu informieren, ja die Wissenschaft mit den Erwartungen der Gesellschaft zu konfrontieren – in einem konstruktiven und vielstimmigen Dialog, der auf der Basis der besten Argumente geführt wird und nicht zu den obskuren Bedingungen jener Kräfte, die die in Harvard lehrende Historikerin Naomi Oreskes treffend als Merchands of Doubt bloßstellte. Letzteres aber wird passieren, wenn wir nicht jetzt und mit aller Kraft daran arbeiten, neue Finanzierungsstrukturen für journalistische Arbeit zu entwickeln.

Und: Viel Zeit haben wir nicht mehr, um diesen demokratiebedrohnenden Erosionsprozessen im Journalismus etwas entgegen zu setzen. Der Journalist Steve Cavendish formuliert diese Einsicht am Ende eines aktuellen Washington-Post-Artikels, der den dramatischen Niedergang des Lokal- und Regionaljournalismus in den USA beschreibt, in aller Klarheit: „And we need to do it fast, because the butchers are sharpening their knives.“

Foto: pixabay,Photomat

Kommentare

Franz Ossing schreibt:

29. Januar 2019 um 02:01 Uhr

Zwei Anmerkungen zu der treffenden Analyse:

a)Dass „Die (mit großen Summen dotierte) Wissenschaft“ (H.Blattmann) tagtäglich in Form von Wissenstransfer in die Gesellschaft große Summen in geldwerter Leistung zurückliefert, wird immer vergessen. Dazu addiert sich noch der Technologietransfer, der in Form von Patenten, Ausgründungen etc. recht gut zu erfassen ist.

b) Das aktuelle Siggen-Papier fordert ja dazu auf, die veränderte Realität endlich zur Kenntnis zu nehmen. Kommentar dazu von J. Zens und mir hier: https://www.wissenschaftskommunikation.de/siggen-2018-systemischer-blick-auf-die-wissenschaftskommunikation-23143/

Wolfgang Schmid schreibt:

30. Januar 2019 um 11:19 Uhr

Soweit ich mich erinnern kann, war Jochen Wegner auch mal Mitglied der WPK und als solcher recht rührig. Inzwischen ist er Chefredakteur von ZEIT online – und was das so alles zusammengeschrieben wird… Da hilft auch keine Stiftung!

Josef König schreibt:

30. Januar 2019 um 01:05 Uhr

Danke für die treffende Analyse. Aber über die Konsequenzen steht leider nichts im Text. Die Gefahren einer aus der Forschungsförderung finanzierten Stiftung Wissenschaftsjournalismus habe ich auf unmittelbar nach dem Beitrag von Hüttl/Stollorz kritisiert: https://www.wissenschaftskommunikation.de/wissenschaft-ist-fuer-jeden-zugaenglich-19985/

Insofern lese ich hier nur den aus berechtigter Verzweiflung folgenden Appel: „Leute, wir brauchen Geld, um den Wissenschaftsjournalismus zur retten“ – Mehr lese ich da leider nicht heraus. Daraus ergeben sich aber viele Fragen – hier mal eine kleine Auswahl:

1) Von welchem Wissenschaftsjournalismus ist die Rede?

2) Wofür soll Geld an wen fließen?

3) Mit wieviel Mittel soll eine Stiftung Wissenschaftsjournalismus ausgestattet werden?

4) Welche Aufgaben soll diese Stiftung fördern/bezahlen?

5) Wer soll von der Stiftung profitieren können? Wer prüft die Qualität der Arbeit?

6) Wie soll die Governance der Stiftung gestaltet sein?

7) Ist eine Allianz von Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation (=Wissenschaftler und Wissenschafts-PR) sinnvoll? Im Siegener Impuls kommt mir der Wissenschaftsjournalismus unterrepräsentiert und auch kaum berücksichtigt vor – eher als ob er am Katzentisch sitze …

8) Soll, weil der anzeigenfinanzierte Journalismus tot ist, sollte eine Stiftung Wissenschaftsjournalismus gelingen, demnächst nach diesem Vorbild auch u.U. der Sportjournalismus vom DFB, UEFA, IOC bezahlt werden, der Politikjournalismus aus dem Innenministeriumshaushalt, das Feuilleton von der Filmindustrie und den Publikumsverlagen? Der Wirtschaftsjournalismus aus der Unternehmenskommunikation?

9) Verliert nicht der Wissenschaftsjournalismus seine Unabhängigkeit, wenn er unter das warme Dach der Forschungsförderung schlüpft? Und fördert das nicht böses Blut aus der Konkurrenz zu Forschungsprojekten?

Nur Geld zu fordern, ist mir leider zu wenig. Man muss auch – wie wir im Ruhrgebiet gern sagen, „Butter bei die Fische tun …“

F.Ossing schreibt:

30. Januar 2019 um 02:24 Uhr

Ob daran wohl, außer JK, keiner gedacht hat? Und, nein, kein Ping-pong jetzt.

Franco Zotta schreibt:

30. Januar 2019 um 02:52 Uhr

Immerhin sind wir uns ja schon einmal einig hinsichtlich der Zustandsbeschreibung. Die Fragen, die Josef König stellt, sind wichtig – und nicht erst seit diesem Kommentar befassen sich jene, die konstruktiv an der Stiftungsidee arbeiten, damit, darauf gute Antworten zu finden (die es im übrigen gibt). Nur war das nicht das zentrale Thema des Beitrags, der eine Gegenposition zu Heidi Blattmanns grundsätzlicher Annahme zu entwickeln sucht, dass die Wissenschaft unter keinen Umständen Journalisten fördern dürfe.

Josef König schreibt:

30. Januar 2019 um 04:36 Uhr

@ Franco Zotta dass ich grundsätzlich eher Frau Blattmann zustimme, müsstest Du aus meinem Beitrag auf wissenschaftkommunikation.de herausgelesen haben. Ich halte es für gefährlich, wenn die Forschungsförderung nun plötzlich und systemwidrig Wissenschaftsjournalismus bezahlte, und frage mich darüber hinaus, ob es auf Dauer ihn nicht sogar gänzlich an den Kragen ginge. Wer sagt Dir, ob nicht dann der Verleger xy zu seinem verantwortlichen Redakteur sagt: Wissen, Sie geschätzter Kollege, es gibt diesen geförderten Journalismus, wir brauchen keine eigene Redaktion und also Ihre Dienste demnächst nicht mehr …?

@Franz Ossing Mag sein, nur sehe ich keine klaren Vorschläge …

Franco Zotta schreibt:

1. Februar 2019 um 03:08 Uhr

@josefkoenig: Ich habe Deinen Text aufmerksam gelesen und mache mir keine Illusionen über Deinen Standpunkt. Aber ich bin daran interessiert, dass nicht das Desaster eintritt, was dem Journalismus in 2019 zB in dem folgenden Artikel 2019 mit nicht wenig Evidenz prognostiziert wird: http://www.niemanlab.org/2019/01/a-long-slow-slog-with-no-one-coming-to-the-rescue

Insofern sehe ich die Stiftungsidee als Beitrag, um dem drohenden Desaster konstruktiv etwas entgegenzusetzen. Ich sehe es wie @claudiaruby: Es ist doch eine Stiftungsgovernance und -praxis denkbar, die eben nicht die Zustände hervorbringt, die Du in Deinem Artikel und Kommentaren herauf beschwörst.

Josef König schreibt:

1. Februar 2019 um 04:59 Uhr

@francozotta Danke für den Link. Nielsen sagt ja deutlich, dass nicht nur „money, money, money“ notwendig ist, sondern auch eine Idee, wie man Leser gewinnt, die bereit sind, für Qualität zu bezahlen („to making the changes necessary to winning paying readers one at a time, keeping them, accumulating them.“). Dem stimme ich uneingeschränkt zu und genau diese Diskussion findet aus meiner Sicht nicht oder nicht öffentlich oder nicht ausreichend statt (oder ich erkenne sie einfach nicht). Daher stammt meine Erwartung zu sagen: Nicht nur Geld fordern, sondern klar sagen, was man damit machen will.

Und ich bin einverstanden, dass eine Stiftung Modelle fördern müsste, die darauf aus sind, für Qualität zahlende Leser zu gewinnen. Ich bin nur nicht mit Hüttl/Stollorz einer Meinung, dass das Geld dafür aus der Forschungsförderung kommen sollte (mit den bekannten Argumenten). Da wären etwa Mittel aus dem Rundfunkbeitrag eher systemkonform. Außerdem wäre es längst an der Zeit, dass Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten einen Teil der vielen Mitglieder von Kirchen, Gewerkschaften und Parteien in Rundfunkräten ablösten; ebenso, dass endlich eine sinnvolle öffentliche Debatte stattfände, was auf Dauer in heutiger Zeit zum Bildungsauftrag des Rundfunks gehören soll. Dass Wissenschaft und Bildung zu wenig vorkommen und dass sie eine größere Bedeutung haben müssten, ist m.E. nicht nur zur Rettung des Wissenschaftsjournalismus wichtig, sondern vor allem essentiell für eine Gesellschaft, in der vermutlich in nicht allzu ferner Zukunft womöglich KI einen Großteil der Routinejobs übernehmen wird und die Gesellschaft sich wird fragen müssen, wie bilden wir Menschen aus, die flexibel reagieren können oder in der Lage sind, die gewonnene Zeit (+bedingungsloses Grundeinkommen) sinnvoll zu nutzen. Das ist die zukünftige Herausforderung, vor der wir in 10-15 Jahren stehen könnten, nämlich, dass Menschen sich nicht mehr durch Ihre Arbeit definieren.

Ob tatsächlich in Aus- und Weiterbildung von Wissenschaftsjournalisten investiert werden muss, daran habe ich leise Zweifel. Ich denke, da ist viel nach unserer Arbeit bei Bertelsmann passiert. Es gibt ja viele gut ausgebildete Journalisten, nur dass sie keine angemessenen Jobs bekommen, da Leser nicht für Qualität zahlen (s.o.), sie daher nichts oder zu wenig verdienen, um zu leben, und zunehmend in die Wissenschafts-PR abgleiten.

Entscheidend ist für mich wirklich: Wie bringe ich die Pferde an die Tränke, sprich, wie gewinne ich zahlende Leser in dieser enormen Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Sorry, dass ich hier keine Alternative aufzeigen kann …

Im übrigen, bei aller Dramatik des Appells von Nielsen, denke ich, dass wir in Deutschland noch (!) immer eine vergleichbar komode Situation haben.

Claudia Ruby schreibt:

30. Januar 2019 um 04:56 Uhr

Ich denke, wir alle sehen die Probleme, die mit einer solchen Förderung verbunden sind. Deshalb kommt es – wie Sie schreiben – ganz entscheidend darauf an, wie genau eine solche Stiftung konstruiert ist. Eine direkte Förderung von Inhalten oder Redaktionen kann ich mir nicht vorstellen. Es geht eher um „Beiboote“, wie es Franco Zotta schon mehrfach beschrieben hat, also z.B. Institutionen wie das SMC, im Bereich Datenjournalismus könnte man sich Ähnliches vorstellen, auch im Bereich Aus- und Fortbildung, Starthilfe für ausgewählte Projekte etc.. Mindestens genauso wichtig ist die Mittelvergabe. Wer entscheidet darüber, wer & was gefördert wird? Kann man diese Entscheidung weitgehend in die Hände von Wijos legen? Wie verhindert man, dass (dauerhafte) Abhängigkeiten entstehen? Ideen und erste Konzepte gibt es. Ich fände es wichtig, dass wir dann konstruktiv darüber und über mögliche Alternativen diskutieren.

Heidi Blattmann schreibt:

3. Februar 2019 um 11:22 Uhr

Ich finde es erfreulich, dass es Franco Zotta gelungen ist, eine Diskussion in Gang zu bringen, die sich konkreter mit Fragen des Themas von Siggen befasst. Ich gehe in vielem mit ihm einig, besonders in der Analyse, dass die Lage des Journalismus ausserordentlich ernst ist.

Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass Zotta sich im Bereich Förderung von Journalismus vor allem mit dem Wissenschaftsjournalismus befasst, während für mich die Frage der Zukunft des Qualitätsjournalismus generell im Zentrum steht (wozu auch guter Wissenschaftsjournalismus zu zählen ist, aber nicht nur). Es ist daher – dies @Ossing/Zens – auch nicht so, dass mir systemisches Denken fremd wäre. Für mich steht einzig ein anderes System im Vordergrund: das System Demokratie und nicht das System Wissenschaft. Und für das Funktionieren der Demokratie halte ich nicht nur kritisch hinterfragenden Journalismus, sondern auch die Wahrung der Unabhängigkeit der verschiedenen Institutionen für existenziell. Zu diesen zähle ich die Wissenschaft ebenso wie den Journalismus.

Zudem sehe ich die Wissenschaft nicht als Schlüsselinstitution gegen politisch und im Internet viral verbreitete Lügen (Fake news) – DFG-Präsident Peter Strohschneider hat ähnliches vor bald zwei Jahren äusserst präzise und differenziert formuliert: http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_magazin/wissenschaft_oeffentlichkeit/forschung_magazin/2017/forschung_2017_03_beilage_dokumentation.pdf

Das alles lässt mich andere Schlüsse ziehen. Und daher kommt meine Abneigung gegenüber «übergreifenden Kooperationen». Was aber nicht bedeutet, dass ich eine der gesellschaftlichen Bedeutung der Wissenschaft angemessene Vertretung in Aufsichtsgremien von öffentlich-rechtlichen Institutionen nicht wichtig finde. Und ebenso wenig, dass ich breit abgestützte (oder staatliche) Stiftungen für Qualitätsjournalismus allgemein im vorneherein ausschliesse.

Meine Berufserfahrung hat mich jedoch gelehrt, dass sich der journalistische Spielraum am besten mit einer professionellen Distanz zu allen «Stakeholdern» wahren lässt. Denn Druck von aussen gibt es immer. Auch aus der Wissenschaft, wo Manche zum Beispiel eine Sachlage anders dargestellt sehen wollen oder im Interesse Dritter argumentieren – nicht etwa, weil sie Fehler ausmachen, sondern weil sie gewisse Argumente nicht in der Zeitung lesen wollen. Deshalb kann ich auch nicht glauben, dass die Quelle des Geldes keine Rolle spielen soll und argumentiere gegen eine finanzielle Unterstützung von Wissenschaftsjournalismus direkt durch Wissenschaftsgelder.

Dass ich als Journalistin auch so nicht unabhängig in einem Interesse-freien Raum schwebe, wurde übrigens schnell klar. Das war beim «überparteilichen» Tagesanzeiger, wo ich startete, damals ein Familienunternehmen, nicht anders als bei der Neuen Zürcher Zeitung. Übrigens ganz so einfach ist die Sachlage auch bei der NZZ nicht. Nicht nur ist aus dem von Franco Zotta verlinkten Dokument zur NZZ explizit ersichtlich, dass Parteizugehörigkeit keine Voraussetzung für Aktionäre ist, sondern es um eine politische Grundhaltung geht. Als Redaktorin wurde ich auch nie nach einer Parteizugehörigkeit gefragt und anderen Kollegen auf der Redaktion ging das genauso. Der Grund: Wenn die Leserschaft nicht weit über die freisinnig-demokratische Partei hinaus gegangen wäre, hätte sich die Zeitung, als liberales Meinungsblatt im 18. Jahrhundert gegründet, nicht ihren derzeitigen Ruf erarbeiten können.

Franco Zotta schreibt:

4. Februar 2019 um 04:11 Uhr

Ich stimme Heidi Blattmann völlig zu: Bei der Debatte um die Zukunft des Journalismus geht es am Ende um die Funktionsfähigkeit eines demokratischen Gemeinwesens, das ohne unabhängigen Qualitätsjournalismus nicht zu haben ist. Der Zusammenbruch des bisherigen journalistischen Geschäftsmodells stellt deshalb die Frage neu: Wie finanzieren wir künftig unabhängigen Qualitätsjournalismus? Ich teile in dieser Frage nicht die politische Grundhaltung, die mich womöglich als akzeptablem NZZ-Aktionär qualifizieren würde, nämlich dass der freie Markt darauf eine Antwort finden wird. Also müssen wir andere Antworten suchen.

Die Stiftungsidee sagt ja nicht, dass die Quelle des Geldes keine Rolle spielt. Sie sagt aber sehr wohl, dass Governancestrukturen denkbar sind, ähnlich wie auf dem Feld der Wissenschaft oder der Kultur, bei der die Herkunft des Geldes die Unabhängigkeit des Journalisten nicht bedrohen muss. Natürlich kann und muss man auch über andere Geldquellen nachdenken. Aber damit ist eben nicht garantiert, dass die Unabhängigkeitsprobleme per se kleiner werden (hier zB illustriert am Beispiel privater Stiftungen, die Journalismus in den USA fördern: https://niemanreports.org/articles/whats-wrong-with-philanthro-journalism/).

Wenn man, wie @josefkönig, darauf setzt, dass der bislang privatwirtschaftlich finanzierte Journalismus sich künftig eher aus dem Rundfunkgebührentopf speist, dann mag das als Fernziel durchaus sympathisch sein. Die gesellschaftlichen Verhältnisse zurzeit geben mE nur keinerlei Anlass zur Hoffnung, dass dieser Weg erfolgreich zu beschreiten ist, noch ehe der letzte Tageszeitungsjournalist das Licht ausmacht.

Deshalb ist mein Argument am Ende pragmatisch: Wir müssen rasch handeln, damit wir die aktuelle, existenzbedrohende Transformationsphase des realen Journalismus noch gestalten können. Das geht nur mit Geld – Geld, mit dem man eben nicht darbende Medienunternehmen rettet, sondern hilft, neue und tragfähige Strukturen für den (Wissenschafts-)Journalismus von morgen zu entwickeln.

Von US-amerikanischen Verhältnissen, wo Stiftungen für diese Transformation zwischen 2010-2015 1,8 Milliarden Dollar in journalistische Projekte investiert haben, https://shorensteincenter.org/funding-the-news-foundations-and-nonprofit-media/ sind wir hierzulande Lichtjahre entfernt. Aber die Probleme, da teile ich Josef Königs Optimismus nicht, sind hierzulande durchaus ähnlich gelagert. In D sterben Zeitungen zwar nicht, aber sie mutieren unter dem Spardruck mit jedem Jahr mehr zu Zombies, denen jede Kraft fehlt, ihrer demokratischen Aufgabe nachzukommen.

Man muss sich nur mal die folgende Grafik eines neuen US-Mediums ansehen, um zu verstehen, was Transformation bedeutet. Sie zeigt die Einnahmestruktur der Texas Tribune: https://pbs.twimg.com/media/Dx46DSpVsAAbRnZ.jpg Die Hälfte ihres Finanzbedarfs kommt inzwischen von Stiftungen und Gönnern. Man erahnt hier, wie weit sich die Refinanzierung von Journalismus im 21. Jahrhundert von dem entfernen wird, was wir bislang noch gewohnt sind.

Josef König schreibt:

4. Februar 2019 um 10:40 Uhr

@francozotta ich bleibe dabei, dass mir hier noch immer die geforderte „Butter bei die Fische“ fehlt! Was meinst Du konkret mit „neue, tragfähige Strukturen für den (Wissenschafts-)Journalismus von morgen“? Und für welchen WJ meinst Du? Und von welchen „Governancestrukturen“ ist die Rede? Etwa eine DFG für den Journalismus? Und was soll die Stftung nun wirklich fördern? Und weil die „gesellschaftlichen Verhältnisse“ den Rundfunkfördertopf verschließen, versuchen wir es mal mit dem Forschungsförderungstopf? So einfach mal?

Sorry, aber die Beispiele aus den USA sind für D unbrauchbar. In den USA gibt es ganz andere Einkommenssteuern und daraus resultierende Spendenbereitschaft und Charitykultur. Das ist schlicht unvergleichbar – übrigens auch die Finanzierung der Wissenschaft und der Universitäten.

Heidi Blattmann schreibt:

7. Februar 2019 um 11:54 Uhr

Lieber Franco Zotta

Ich glaube nicht, dass Ihre Vorliebe für eine Stiftungslösung und damit «eine falsche Gesinnung» Sie schon aus dem Aktionariat der NZZ ausschliessen würde – Stiftungsmodelle wurden zumindest auf der Redaktion schon in den 00er Jahren diskutiert. Eher könnte ein fehlender Schweizer Pass zum Stolperstein werden – allerdings sind das alles keine zwingenden Bedingungen, wie den Statuten zu entnehmen ist. Zwingend dagegen wäre, dass Sie höchstens 1 Prozent der Aktien besitzen …

Nein, aber ernsthaft: Die Frage ist, ob Stiftungen wirklich eine Lösung sind. Der Dortmunder Medienökonom Frank Lobigs, der die Dramatik der Situation im Journalismus gewiss nicht kleinredet, scheint eher skeptisch und schrieb noch 2018 zum Journalismus im Internet, dass bezüglich den Potenzialen mäzenatischer Stiftungen und des spendenbasierten Crowdfunding eine ausführliche Analyse zeige, wonach dem amerikanischen Medienökonomen Robert G. Picard in diesem Fall beizupflichten sei, wenn er festhalte: „Charitable/Non-for-profit Activity is Not Sufficient“.

Vielleicht müsste man ihn detaillierter befragen, wo er die Probleme mit Stiftungen sieht.

Wichtig scheint mir für die Diskussion im Moment aber zumindest die Einigkeit darüber, dass es um die Demokratie und demokratierelevanten Journalismus geht.

Da wäre es wirklich hilfreich, wie schon Josef König und Claudia Ruby schrieben, konkreter zu werden. Etwa zu definieren, welche Kriterien für den zu fördernden Journalismus gelten und wie er gefördert werden soll. An konkreten Fällen wird rasch klarer, was funktionieren kann und was nicht.

Auch das Wie ist aus meiner Sicht nämlich keineswegs trivial. Eine Förderung kann nicht nur die Unabhängigkeit tangieren, sondern auch die Überlebenschancen der bestehenden Journalismusmodelle gefährden. Information als Gratisware sowie die Überflutung jedes Einzelnen durch Berichte aller möglichen Provenienz sind neben Geldmangel weitere Probleme, die dem Journalismus zu schaffen machen. Hat er keine Konsumentinnen oder Konsumenten mehr, nützen die besten Unterstützungsgelder nichts.

Und auch die Entwicklung des Werbemarkts ist zentral in der derzeitigen Schwächung der Wirtschaftlichkeit von Qualitätsjournalismus. Diese wiederum hängt auch mit der zunehmenden Dominanz von datenbasiertem Marketing zusammen – und der Tatsache, dass viele im Internet ihr Geschäftsmodell nicht mehr auf allgemeine Werbung abstützen, sondern auf den Verkauf von Daten ihrer Benutzer (ein anderes heikles Thema) – unter anderem, damit sich eben hochpersonalisierte Botschaften platzieren lassen, Werbemöglichkeiten, wie sie etwa themenübergreifende Zeitungen im Print nicht offerieren können. Auch staatliche und überstaatliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel für Medien, Datennutzung und Wettbewerb beeinflussen daher die Geschäftsmodelle des Journalismus positiv oder negativ.

Was in der Demokratie ja vor allem (und gerade in Zukunft) nottut, sind auf Verlässlichkeit hin redigierte öffentliche «Plattformen», seien es Zeitungen, Sendegefässe oder Internetseiten, wo sich jene Bürgerinnen und Bürger, die keine Zeit oder aus anderen Gründen keine Kapazität haben, sich in Spezialpublikationen einzulesen, effizient und transparent über relevante Diskussionen und Themen informieren können. – Mit oder ohne Stiftungen, sollte die Diskussion meiner Ansicht nach daher nicht allein in der Wissenschaft geführt werden, sondern viele andere Blickwinkel und Interessen einschliessen, nicht zuletzt auch vermehrt Journalisten und Verleger.

Franco Zotta schreibt:

7. Februar 2019 um 03:37 Uhr

Liebe Frau Blattmann, ich kenne Frank Lobigs ganz gut – und ich erinnere mich noch an einen Vortrag von ihm auf der WissensWerte vor nur wenigen Jahren, wo er sinngemäß noch kundtat, dass die Krise des Journalismus nicht so gravierend sei, wie sie damals bereits von manchem empfunden wurde. Ich kenne seine jüngeren Studien, die ich ebenfalls deutlich so lese, dass er diese Überzeugung nicht mehr teilt.

Ich bin ganz bei Ihnen: alle Versuche, eine tragfähige Struktur für künftigen Journalismus zu entwickeln, werden von kritischen Fragen begleitet sein und bergen große Herausforderungen. Ich bin nur der Überzeugung, dass es fahrlässig wäre, diese Wege nicht wenigstens zu erproben.

Denn wenn wir nichts tun, um der Krise des Journalismus strukturell zu begegnen – und in Deutschland tun wir de facto nichts außer fragwürdige Initiativen von Verlegern beim Leistungsschutzrecht zu unterstützen o.ä. – dann wird keine Ihrer (von mir allesamt geteilten) Fragen und Sorgen in besserer Weise beantwortet als etwa durch eine Stiftungsgründung.

Hätten wir eine solche Stiftung, würde ja keines der von Ihnen skizzierten Probleme verschwinden. Aber wir hätten zumindest die Chance, mit Hilfe der Stiftungsmittel Antworten zu suchen.

Mir ist klar, dass keine Medienlandschaft denkbar ist, die allein vom Mäzenatentum lebt. Und wäre es so einfach, das alte, unwiederbringlich zerstörte Businessmodell des Journalismus durch ein neues Modell zu ersetzen, wäre es ja längst geschehen. Stattdessen straucheln selbst fulminant gestartete Projekte wie die Schweizer „Republik“ bereits nach einem Jahr wieder bedenklich https://www.republik.ch/2019/01/07/unser-plan-ihr-plan?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=republik%2Fnewsletter-editorial-newsletter2019-01-12.

Ich sage das ohne jede Häme: Neue Projekte haben viele Herausforderungen zu meistern, machen Fehler etc.. Aber wenn der Kommunikationswissenschaftler Rasmus Nielsen seinen Beitrag über die Herausforderungen, denen der Journalismus 2019 weltweit ausgesetzt sein wird, mit der Feststellung beginnt „2019 will be another terrible year for the business of news, and journalists will have to face the harsh reality that no one will come to their Rescue“, dann weiß man auch, wie verzweifelt die Lage für all jene ist, die daran arbeiten, dem Journalismus eine Zukunft zu bauen.

Eine Stiftung wäre wenigstens „someone who will come to their Rescue“. Nicht mehr, nicht weniger. Das schließt nicht aus, zudem noch all das zu tun, was Sie andeuten. Aber bislang kann ich nicht sehen, warum eine Stiftung mehr Problem kreiert als sie ggf lösen könnte. Wenn wir sie denn nur hätten.

Heidi Blattmann schreibt:

7. Februar 2019 um 09:08 Uhr

Ja, lieber Herr Zotta, ich glaube, wir sind uns einig, dass es das Patentrezept (leider) nicht gibt. Deshalb ist aus meiner Sicht so wichtig, Details konkret anzusehen. Den Betrieb bereits einstellen musste denn auch ein anderes Projekt, die Tageswoche in Basel: https://www.watson.ch/schweiz/medien/886791230-basler-tageswoche-stellt-betrieb-ein-saemtliche-arbeitsverhaeltnisse-gekuendigt

Ich hoffe, die Republik schafft es weiterhin.

Hier ist mir übrigens eben die Schweizer Studie zuhanden des Bundesrates zur Medienförderung in die Hände gekommen (2014). Nach einer Bestandesaufnahme geht es ab Seite 16 um die Förderung und auch da (Fördertyp II) um eine Stiftung:

https://www.emek.admin.ch/inhalte/dokumentation/Medienfoerderung/EMEK_Standortbestimmung_Medienfoerderung_D.pdf

Pingbacks

[…] Einen weiteren Beitrag zu dieser aktuellen Debatte erschien – ebenfalls heute – im meta Magazin: „Ausweg Stiftung? Ein Debattenbeitrag“ von Franco Zotta. […]

[…] nicht mehr – was kann man bloß tun? Auftritt: Franco Zotta mit einer Anregung zum stiftungsfinanzierten Wissenschaftsjournalismus (sowie zahlreichen Kommentaren unter dem Text). Der Beitrag greift einen Zeit-Artikel von Volker […]

[…] Stiftung, die Wissenschaftsjournalismus fördern könnte, sind längst ausgetauscht. Etwa hier und hier. Ich will das nicht alles wiederkäuen. Nur so viel: Der Wissenschaft könnte nichts Blöderes […]

[…] Sowohl bei uns im Blog, als auch im Meta Magazin, wo Frank Zotta sich zum „Ausweg Stiftung?“ äußert und vielfältige Rückmeldungen aus der Community […]

[…] verströmen: Et hätt noch emmer joot jejange. Kann man so machen. Sollte man aber nicht (https://www.meta-magazin.org/2019/01/29/ausweg-stiftung-fuer-wissenschaftsjournalismus-ein-debattenb…). Mir ist keine Industrie bekannt, der es ohne externe Strukturanpassungshilfen gelungen ist, ein […]

[…] es bleibt nicht bei dem Kalenderspruch. Offenbar wird auf den Ministeriumsfluren die Idee einer Stiftung für Wissenschaftsjournalismus debattiert, die seit ein paar Monaten im Raum steht. Das Problem aus Regierungssicht: Den Spagat […]

[…] deshalb haben wir uns an dieser Stelle für eine Stiftung zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus stark gemacht. Wir werden auf meta bald Eckpunkte einer Stiftungssatzung vorstellen, die die WPK in […]

[…] Ausweg Stiftung? Ein Debattenbeitrag meta_blog, 29.01.2019 https://www.meta-magazin.org/2019/01/29/ausweg-stiftung-fuer-wissenschaftsjournalismus-ein-debattenb… […]

[…] machte sich für die Idee der Stiftung für Wissenschaftsjournalismus stark, den die WPK bereits vor einiger Zeit eingebracht […]

[…] und Geld. Da viele Medien das nicht finanzieren (können), wird über eine staatlich finanzierte Stiftung zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus diskutiert. Sie solle z. B. unabhängige Berichterstattung, digitale Innovationen und […]

[…] tätige Menschen oftmals frei und zunehmend prekär arbeiten. Kann womöglich eine Stiftung zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus helfen? Bärbel Röben berichtet über die schwierige Lage der Wissenschaftserklärung zwischen […]

[…] tätige Menschen oftmals frei und zunehmend prekär arbeiten. Kann womöglich eine Stiftung zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus helfen? Bärbel Röben berichtet über die schwierige Lage der Wissenschaftserklärung zwischen […]